文/尹小安

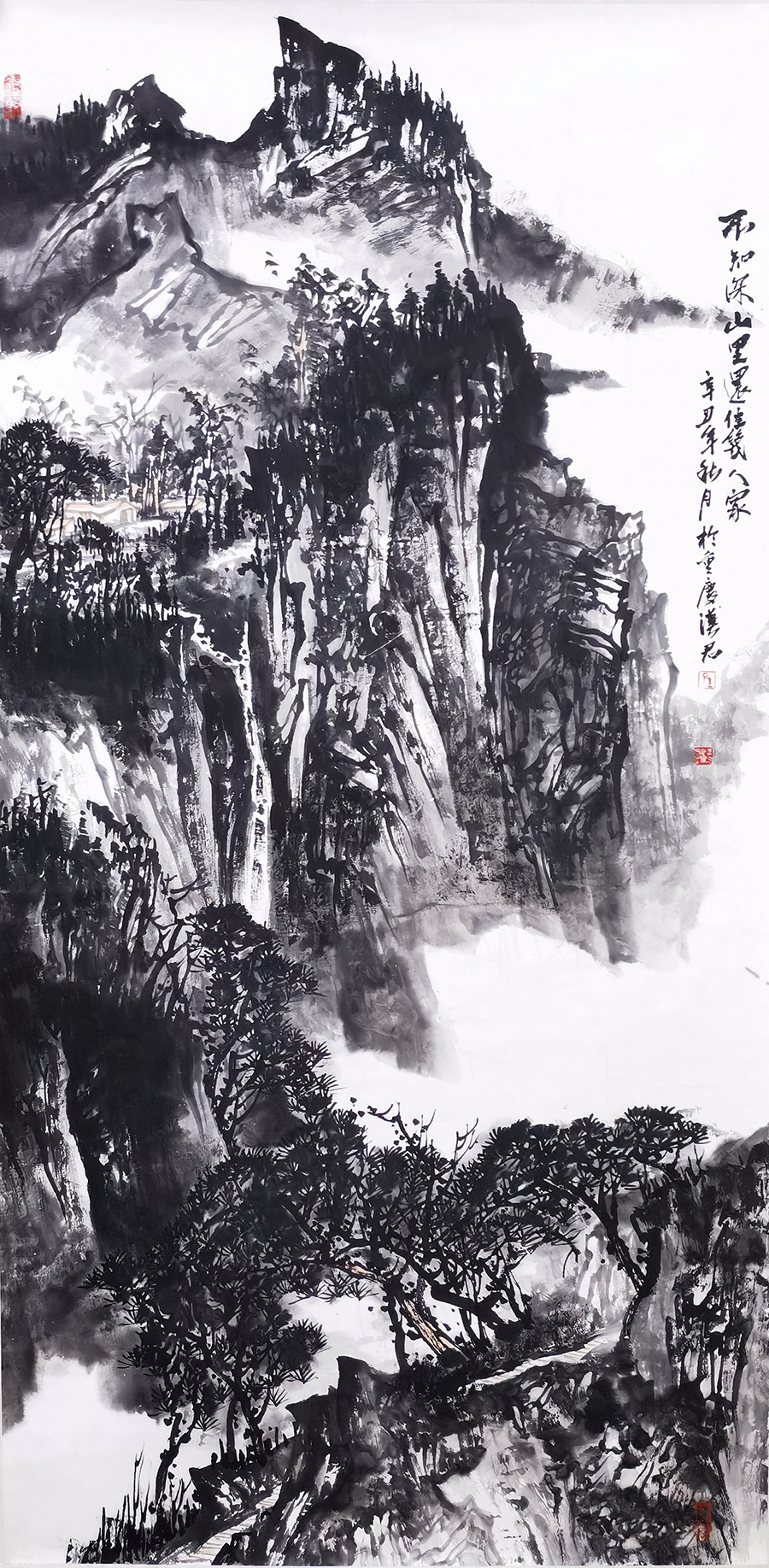

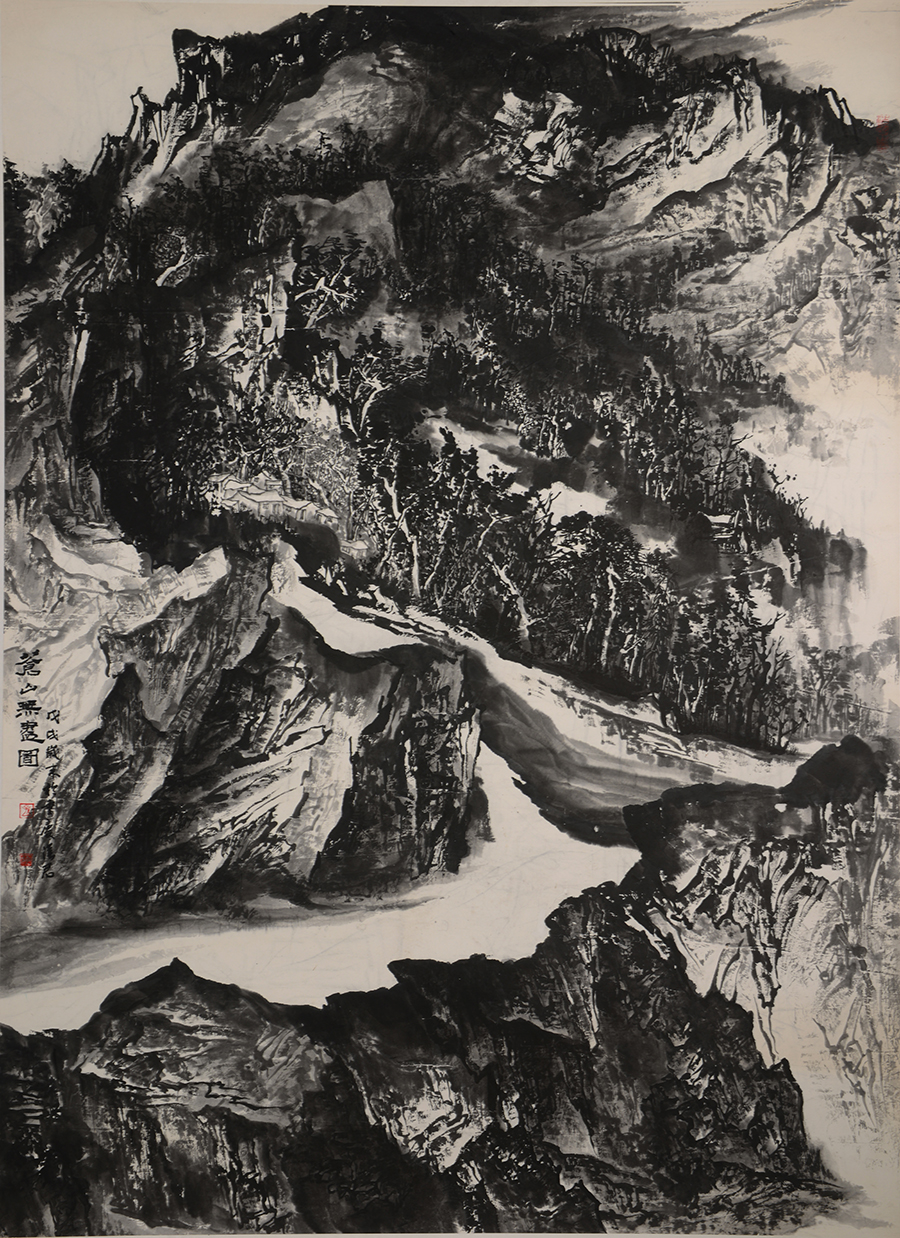

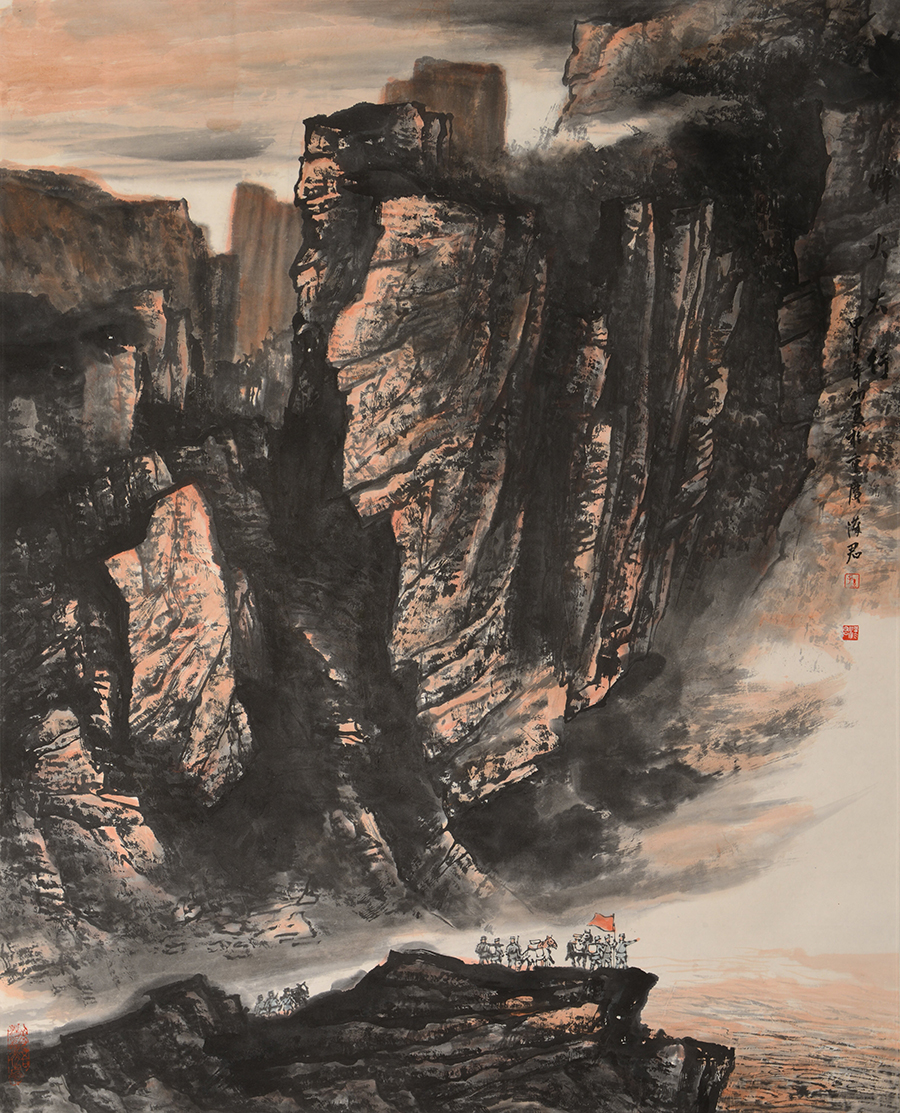

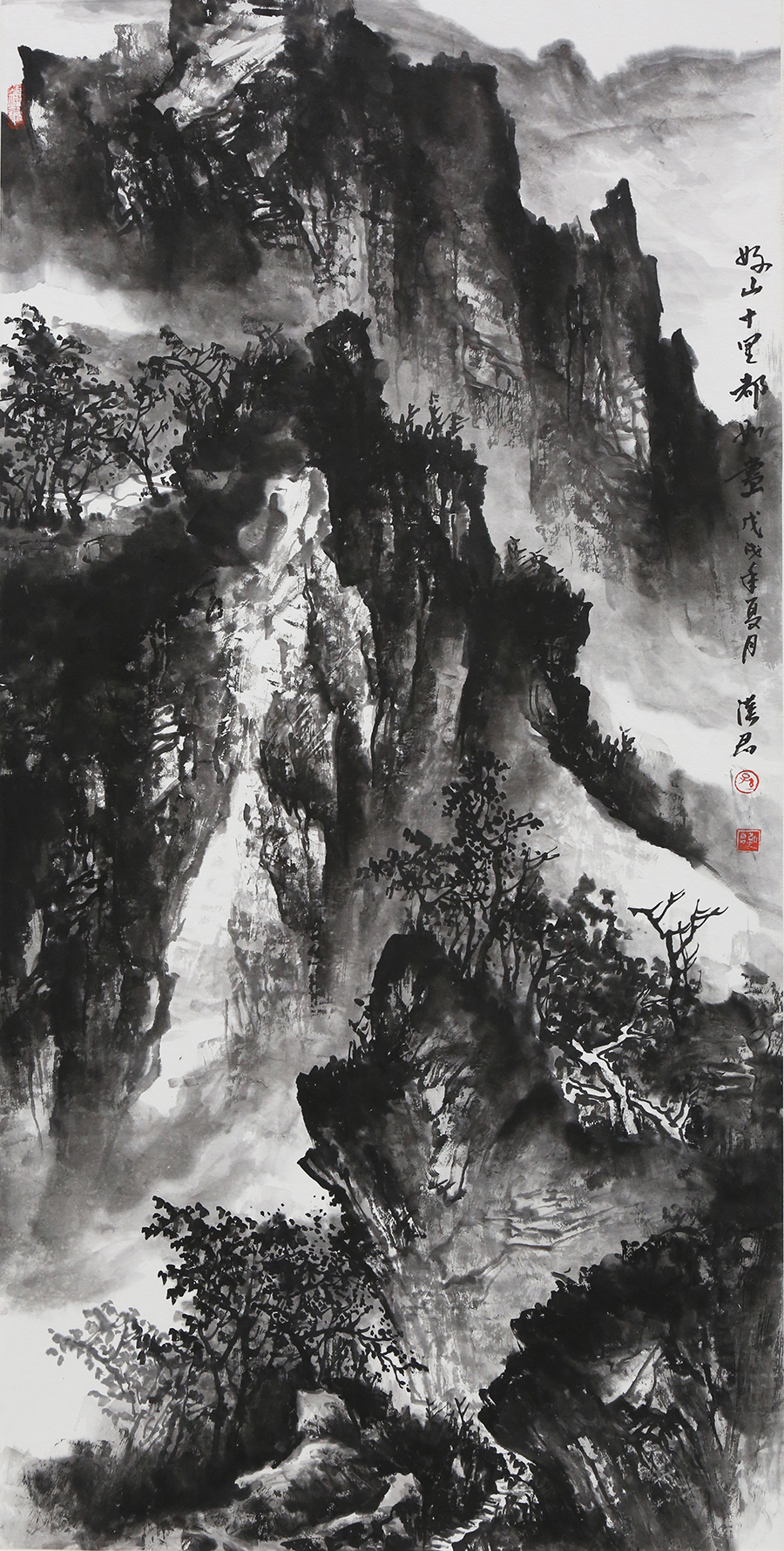

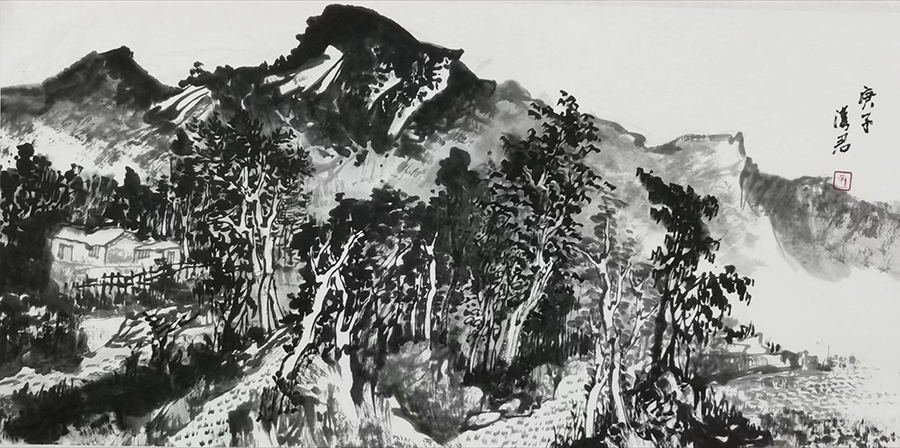

孙汉军命里有山。从汉中到重庆,他与山有缘。而他也以山水画闻名。其创作特点是,师前人而不拘泥,渊源厚而又独具一格,无论山水精神、意境,均有自我独特感悟,笔触老辣、线条凝重、墨色苍润,晕染烘托有致,或皴或勾,山岩纹理,梗梗若骨,“笔轻须劲能扛鼎”“毫柔可力透纸背”。

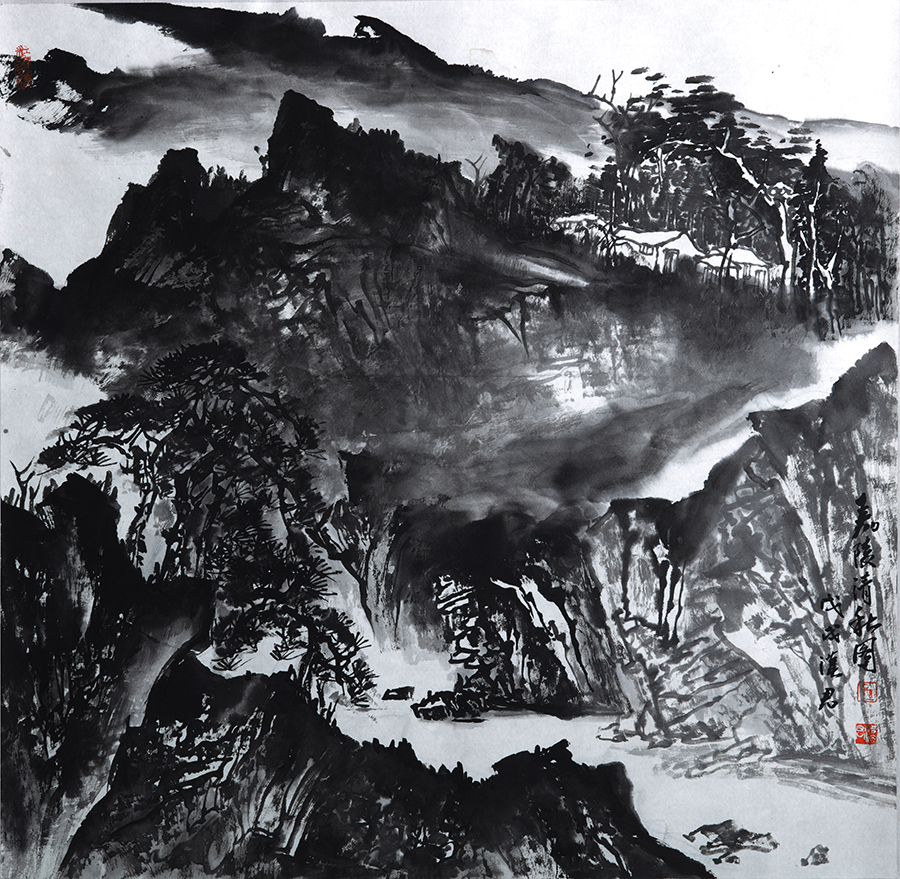

《濂水河畔》陕南道中之二

孙汉军年少时曾与著名画家方济众亲近,至重庆后又得著名画家马振声指点,受黄宾虹、李可染影响至深。事实上,梳理其创作主线,他一直用不同维度的“山水”来致敬大师李可染,其代表作《生死救援》便深度契合李可染的创作愿景:“为祖国山河立传”。

《巴山红叶》

孙汉军对笔墨有自己独到的见解。而他作为眼科专家的另一个身份,给他的创作也带来了一种稳定与补充。我们知道,眼科手术是极其精微的。某种程度上,绘画也如此。毕竟,李可染先生有句话叫“放在精微”。而这两者在他身上达成了一种完美契合,并体现于作品之中。

《巴山积翠图》

一个医学生的“艺术个展”

小时候,孙汉军与中国长安画派著名画家方济众是邻居,因为离得近,时不时就溜到方济众家玩耍,方济众画竹子,他就跟着白天打量竹子,晚上观察竹影。虽然孙汉军彼时还没学绘画,但方济众及著名书法家陈竹朋那种近在咫尺的影响,无形中在他心里种下了一颗艺术的种子,重要的是,还有对于艺术的审美方式。

《不知深山里,还住几人家》

1978年,国家恢复高考,孙汉军考入第三军医大学,来到重庆。

前有著名画家和书法家的“启蒙”,读大学的时候,孙汉军只要有时间就去解放碑夫子池看展,一边看一边揣摩、思考,不知不觉就拿起画笔。“我对重庆充满了感情,长江、嘉陵江、乌江非常漂亮,有百里画廊,有的地方是一步一景,坐在那里可以画一两天。”。

《苍山无尽图》

画得多了,就有人建议他把作品挂在医院大院的橱窗里,既是一次个人化的展示,同时也是一种艺术交流的形式。

《共筑神山佑众生》

那次展出应该是孙汉军的第一次“个展”,虽然只有二十多幅作品,其后续的效果给他带来的触动是非常大的。但那时,他还没想得太多。他热爱绘画,但从未想过要成为一名画家。

《光辉岁月》

在山水中与李可染“相遇”

1992年,已经成为眼科专家的孙汉军接诊一位病人:著名画家马振声。看了孙汉军的作品后,马振声建议他主攻李可染的山水画:“你的笔性适合李派,长处恰恰是因为没有学过素描造型,所以画的时候就不要有约束,你喜欢什么山水,就以真性情画出来。”

《海南写生》

他记着马振声老师的这一席话。其后到北京时,专程去拜访了李可染的弟子张凭,得到一套张凭写生的录像带,他把录像带反复看了几十遍,不断揣摩和学习。

《汉山秋色》

除此之外,他到处寻觅与李可染相关的书籍,久而久之,便形成了“逛书店”的习惯。功夫不负有心人,孙汉军带医疗队到万县工作时,在老街一间新华书店的玻璃柜下面看到李可染全集,这套全集不仅有山水,还有书法,甚至有画作局部……让他喜不自禁。这套书孙汉军视若珍宝,一有时间就捧着细细地看,每根线条都不放过。

《好山十里都如画》

他对绘画的渴求一度到“痴迷”,家里总摆着现成的画案,笔墨纸砚一应俱全,他的业余时间通常都是在水墨丹青中度过。有时一场大型复杂的手术完成之后,似已筋疲力尽,但当他摸住自己的画笔时,精神就一下从复杂艰辛的手术顿而转入了山水烟霭、物我两忘之间。每次出差,也是一本速写本在手,凡是有感兴趣的场景:几处山脉叠合的线条,一泓清潭的轮廓,几株杂树相交的形态,瀑布叠挂的走势,袅袅炊烟的农舍,曲折通幽的石径,当然还有三峡之雄险,嘉陵之清秀,巴山之积翠,青城之深幽……总是信手拈来,收入囊中。

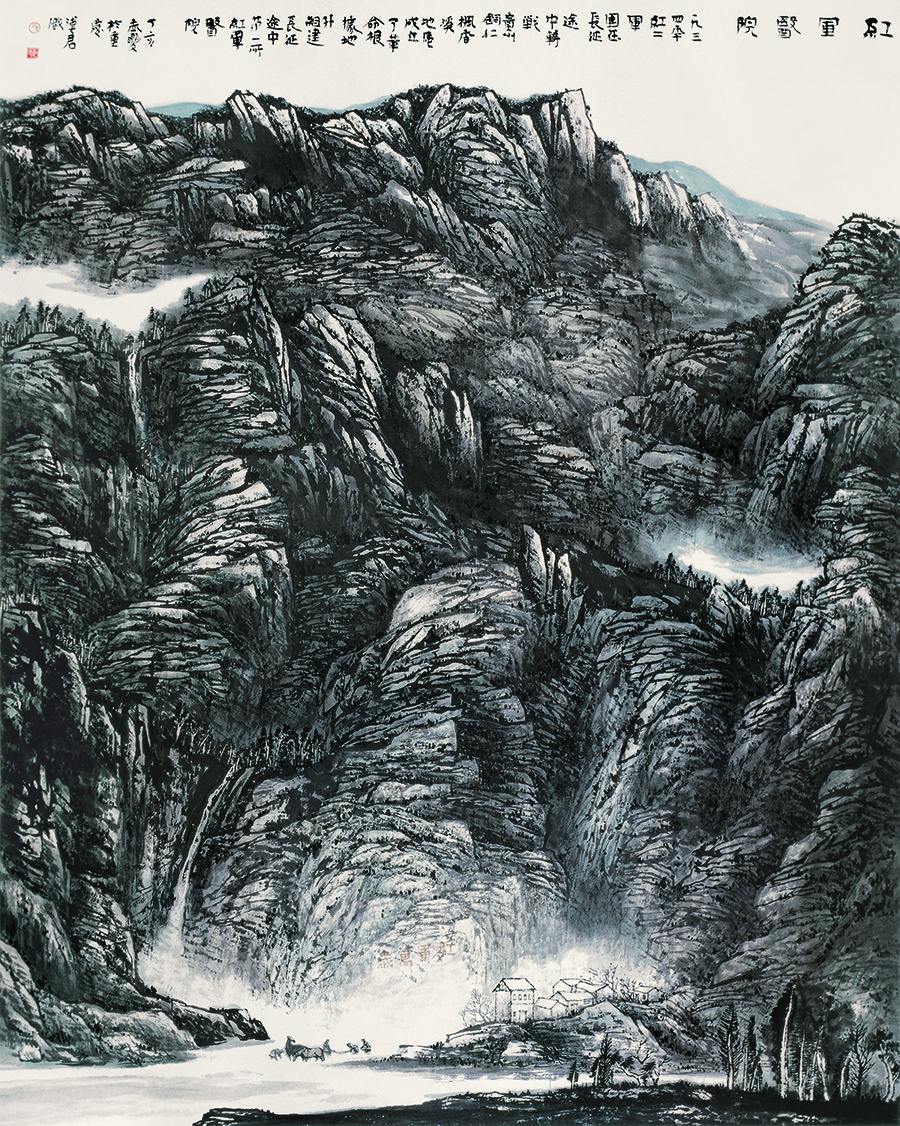

《红军医院》

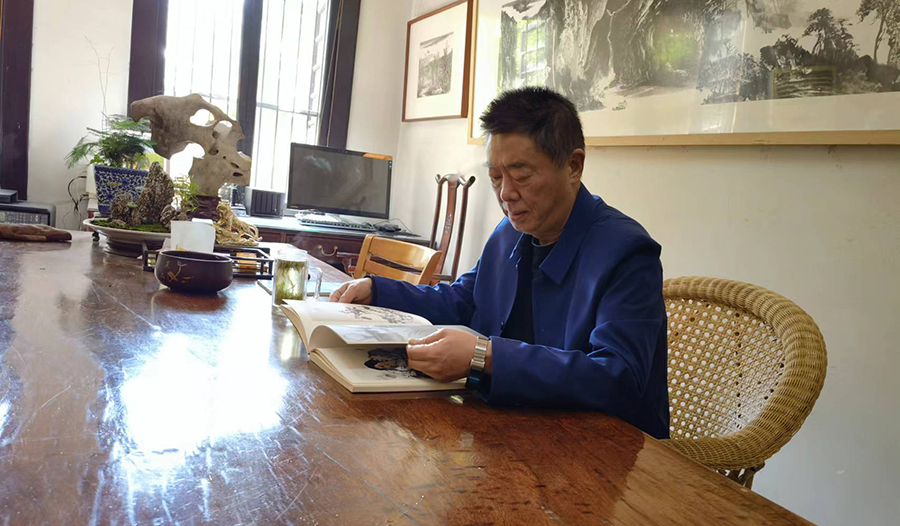

这样长期默默地、完全没有功利的大量创作,成就了另一个他——如今的著名画家孙汉军。也渐渐引起美术界的关注。著名美术评论家林木称:“凭他在医学上相当高的造诣,他的山水画似乎不应该这么专业。但转念又一想,业余画家把画画得专业乃至很专业,这岂不就是中国文化的优秀传统么?孙汉军的绘画与他的现实生活似乎毫无关系。他的医学科学与其绘画没有关系,他的军人生活与他的绘画也无关系,他的城市生活环境与其深山幽谷也没关系。但其绘画却与他的幼年生活有关,与他的感情倾向有关,与他的人生理想有关,与他对美的向往有关。”

《华阳道中之二》

以现实题材为祖国河山立传

孙汉军对于创作是苛责的,甚至是敬畏的。如:不在酒后下笔,不在众人前表演,不轻易茫然落笔。由于医院的繁忙工作,孙汉军往往只能到晚上才开始拿起画笔,对于他来说,完成手术和当医生是一种成就感和价值感,画画则是精神层面的愉悦和放松。

《嘉陵清秋图》

和学院派绘画不同,“未经规训”的孙汉军更加自由,秉持以真性情作画,他极推崇李可染先生的理念:“李可染先生为自己刻了一枚印:为祖国山河立传,他认为国画可以展现当代,中国画不讲‘风景’而讲‘山水’,在我们的观念中,山水、河山、江山,就是祖国。”

《江汉清澈一天秋》

受此影响,孙汉军每次带医疗队深入各地时,总会关注当地各种历史“素材”,因此,才有了庆祝建军八十周年全国美展的作品《红军医院》,最有力量的当属以抗震救灾为题材的一幅山水画《生死救援》,汶川大地震后,孙汉军率医疗队深入灾区参与救援的真实写照,画面上,崩裂的山体及乱石如同锋刃,遮天蔽日的尘土,化作犀利苍遒的浓墨。在这幅作品的创作中,孙汉军坦言,没有套路可言,只是想把自己的真实感受通过画表达出来。而《生死大救援》这幅作品在艺术界也引起极大的反响。

《江汉清夏图》

将两个我融入山水画中

2010年,“和谐山水,经典呈现”孙汉军中国画个展在三峡博物馆开展,共展出76幅作品。中国工程院院士程天民在观看了孙汉军的作品后,肯定他是一位“难得的复合型人才”。著名美术评论家林木先生在观看了孙汉军的山水画后表示,“他是一个十足的艺术家”。

《山魂》

马振声先生在孙汉军的作品研讨会中用五个关键词概括了他的艺术创作之路:“第一,悟性高。做哪行哪行都成功:医学上很有成就,是著名的眼科专家;第二,胸襟大。干什么事他想的很开阔,他画里的这个气势、境界不是一般人能做到的;第三,路子正。他是从生活当中来,他画自己的感受;第四,治学严。对待艺术,非常严肃认真,这也是他取得成就一个很重要的东西。第五,笔墨勤。工作是非常繁重的,他没有其他嗜好,业余时间几乎都在画画。”

《生死救援》

尽管好评如潮,孙汉军却谦称:“我对自己始终是不满意的,始终想画好,画更好,尤其是眼界变高之后,渴望有新的东西出来,水平也会跟着提高。”

2017年之后,他把更多时间聚焦在创作中,拿出大量时间写生,不再轻易举办个展。

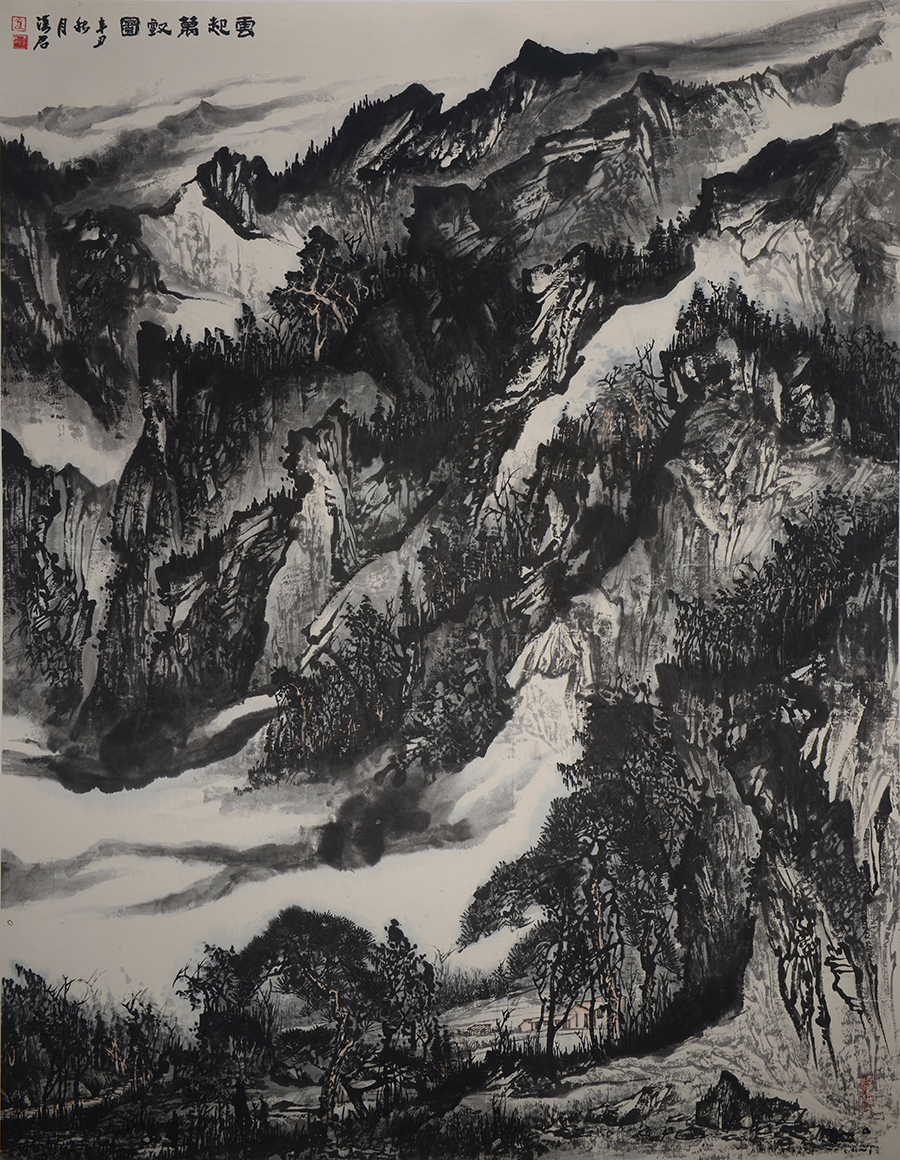

《云起万壑图》

清代大学者叶燮以“才、胆、识、力”阐释艺术家创造力四大要素的美学理论:“无才则心思不出,无胆则笔墨畏缩,无识则不能取舍,无力则不能自成一家”。以“识”为先,“识”乃分辨是非、可否、黑白、美丑的敏锐度。无“识”,则才、胆、力,皆无所托。而造识之道中的见闻、揣摩、阅历,正是艺术家的“画外功”。

对孙汉军来说,见闻、揣摩和阅历他有极其深厚的经验,所以,这几年他一直寻求突破和创新。他说,最近正打算创作出一组以《卫生列车》为主题的山水画,这是他带领团队已经结题的一个课题,将他终生所爱的两种身份结合在一张画作中,既是对过去的回顾和总结,也是对艺术创作中创新的展望。

艺术家简介

孙汉军

眼科专家。中国美术家协会会员,中国美协河山画会会员,李可染画院研究员,重庆中国画学会副会长,重庆美协、重庆画院中国画艺委会副主任。重庆市第三届、第四届美协副主席。

作品多次参加全国、全军举办的画展并获奖。代表作有《红军医院》、《生死救援》、《云起万壑图》、《共筑神山佑众生》等。

承担国家科技支撑计划项目、军队专项课题、军队“2110工程”二期重点建设项目、重庆市科技攻关项目等十余项科研课题。“卫生列车手术急救车、重症监护车研发课题组组长,卫生列车模拟训练基地信息系统建设”研发课题组组长。获国家发明专利5项、实用新型专利20项