对话嘉宾

彭华岗(中国企业改革与发展研究会会长)

李大开(中国汽车工业咨询委员会委员)

苏 波(第十三届全国政协经济委员会副主任、工业和信息化部原副部长)

张兴海(赛力斯集团董事长)

徐长明(国家信息中心高级经济师)

汽车产业是国民经济的战略性支柱产业,是新一轮科技革命和产业变革的重要载体。我国汽车产业已构建起全球规模领先、链条完整的产业生态,2024年汽车销量达3143.6万辆,其中新能源汽车销量1286.6万辆,在电动化、智能化、网联化转型中实现跨越式发展,成为全球汽车产业变革的核心力量。

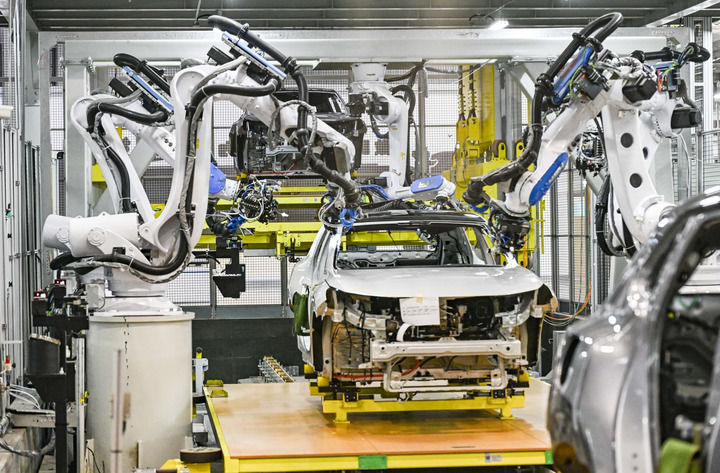

9月11日,在金华经济技术开发区新能源汽车小镇零跑汽车智能工厂车间,工人们在自动化生产线上装配零部件。

在重庆举办的2025汽车新质生产力发展论坛上,多名行业专家与汽车产业上下游企业代表,围绕汽车产业新质生产力,为汽车产业在新时代背景下的持续发展出谋划策。

新质生产力的典型代表

彭华岗:新质生产力的“质”不仅是质量的质,更是本质的质,要求技术创新必须深深扎根于可持续性、包容性与责任感的沃土,新能源汽车正是这一要求的重要实践载体。

张兴海:新能源汽车作为国家战略性新兴产业,深度融合电动化、智能化、网联化、绿色化技术,发展高度契合新质生产力“高科技、高效能、高质量”三大特征,正是新质生产力的典型代表。

赛力斯于2021年与华为开创了汽车和信息与通信技术(ICT)产业融合先河。如今,双方打造的问界M9等车型持续领跑高端市场。为推进产业链集成化、集聚化,构建行业头部供应链生态体系,赛力斯还联合全球头部供应商集成产业链,将一级供应商集成至100家,其中20家为世界级企业。

徐长明:数据显示,中国汽车出口销量从2020年的99万辆跃升至2024年的586万辆,自2023年起出口量位居全球第一。2024年,在中国以外的新兴市场,每卖出100辆新能源汽车,有51辆是中系车;泰国市场2024年销售的7.7万辆电动汽车中,中系品牌占比高达76.7%。一系列数据印证,新能源汽车已成为中国汽车产业参与全球竞争的核心优势品类。

把核心技术牢牢掌握在自己手中

李大开:中国汽车产业的新质生产力体现在技术、模式、标准“三新”。技术之新,即新能源汽车“三电”系统(即电机、电池、电控,简称“三电”)、车规芯片、智能驾驶软件正在重构产业赛道。国产碳化硅(SiC)电驱功率密度超4.2kW/kg,跻身全球领先行列。模式之新,即汽车供应链配套的整零关系正在从“供应”转向联合开发。比如,车企与华为联合开发车型。标准之新,即绿色制造、智能制造已成为核心竞争力。基于低碳或者零碳的高效智能化生产,以及全生命周期的碳足迹核算,将定义未来的产品和生产标准。

在重庆市渝北区的长安汽车数智工厂总装车间拍摄的自动化生产作业现场 王全超 摄

一定要把核心技术牢牢掌握在企业自己的手中,自主品牌企业必须要拿出破釜沉舟的勇气,坚定走研发之路,以精益求精的态度贯穿核心管理,实现工业技术的透明化自主掌控,最终构建从实验室验证到严苛应用场景落地的全流程创新体系。

彭华岗:ESG(环境、社会与公司治理评价体系)助力汽车产业发展的关键在于“脚步稳踏在技术上”。当前,欧盟《电池法案》等新规要求(2027年起)电池出口必须携带“数字护照”,推出《企业可持续发展报告指令》《碳边境调整机制》等多个指令,构建起更高行业壁垒。技术合规与创新是突破壁垒、响应新质生产力本质要求的关键。

苏波:我国新能源汽车技术全球领先,动力电池形成了完整的产业链,国内车规级激光雷达等关键零部件快速发展,部分零部件头部企业市场份额已经达到行业领先水平,北斗高精度定位在智能驾驶领域也实现了规模化应用。但我们产业仍然存在大而不强的问题,车规级芯片、操作系统和工业软件受制于人。全球产业链供应链带来的风险,倒逼我们以加快发展新质生产力为引领,强化技术创新,不断提升新能源汽车的技术水平和全球竞争力。

主动适配国际规则把握全球市场

徐长明:过去20多年,全球汽车需求增长主要集中于新兴市场,未来汽车普及率将随经济发展继续增长,为中国汽车出海提供重要市场空间。中国汽车企业需在适配当地政策法规的基础上,以“整车出口+当地生产”的组合模式拓展全球市场,逐步探索当地制造、当地研发的出海模式,同时凭借国际竞争力契合新兴市场需求。

彭华岗:在肯定发展成绩的同时,汽车产业ESG发展正面临着三重结构性矛盾。一是“碳迷雾”笼罩价值链,电动车全生命周期碳足迹核算困难重重;二是供应链“黑箱”风险,次级供应商ESG管理盲区导致风险传导放大;三是标准碎片化与多头管理推高成本,中国车企被迫遵循西方标准,导致“水土不服”,多重审核造成巨大资源浪费,推高全球产业链制度性成本。

破局的关键在于降低协同成本、打通堵点,全行业协同努力构建ESG协同生态的中国方案。通过建立统一标准,降低合规成本;建立供应链ESG共享平台,助力链主穿透管理多级供应链风险;差异化管理中小企业,切实将ESG改进转化为中小企业的“可持续发展护照”。(采写:半月谈记者田金文、唐诗凝、李晓婷)