人工智能浪潮奔涌,怎样与教育教学深度融合?“数智新师”怎样锻造?优秀本土文化如何插上“数智羽翼”浸润当代校园?

面对这些时代命题,重庆市大足区以智慧教育为抓手,通过“四变”推动教育教学系统变革,走出一条以数智赋能教育优质均衡、提质增效的创新路径——从教学模式到资源流通,从教师成长到育人思维,大足正以实实在在的举措,书写教育现代化的“新篇”,擘画数智教育新图景。

变教学模式,以AI之“刃”塑新样态

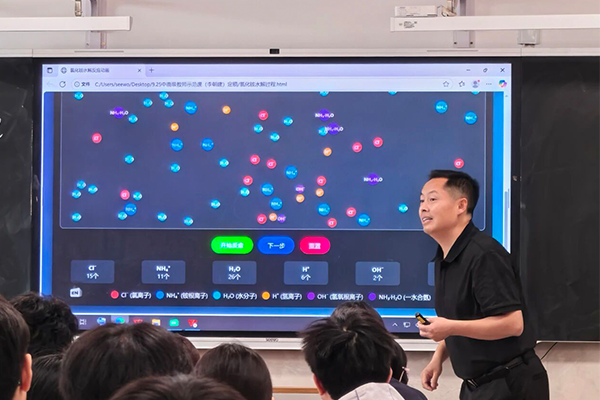

“利用AI展现水解的微观情境,过程变得直观可见,学生更容易‘看得见、懂得透、记得牢’。”重庆市大足中学化学教师李朝建在示范课比赛后深有感触地说。

重庆市大足中学化学教师李朝建在示范课比赛中用AI赋能课堂。

9月25日至26日,大足中学以“数字技术支持下的深度教学与学科融合创新”为主题举办中高级教师示范课比赛,美术教师苟艺洵运用VR技术带学生“走进”虚拟博物馆,沉浸式欣赏古希腊、古罗马艺术;英语教师康姣在“A letter of thanks”一课中,借助AI工具实现语法批改与课堂即时评价,通过对话AI培养学生的语言应用与情感表达能力;生物教师夏银春利用3D模拟软件构建免疫过程动态模型,系统讲解“免疫系统的组成和功能”;语文教师周在强通过《将进酒》的数字化解读,融合多媒体资源提升古诗文教学的感染力……12位各学科骨干教师各展所长,灵活运用数字技术和人工智能,呈现了大足中学在数字化教学环境下的学科创新实践与深入探索。

在大足,人工智能正深刻改变着教与学的方式,催生了多元课堂形态,拓展了教学创新的边界。

依托数智技术,大足区龙岗一小学学生观摩“大足石刻画像”。

大足职业教育中心也在社会实践与实习方面大胆创新。学校建设新能源汽车AR实训室、旅游服务与管理专业虚拟实训基地,依托数智技术改善教学环境,实现教学场景真实化,开创沉浸式、体验式、交互式现代化教学实训模式;大足区龙岗第一小学打造出数字科技课程体系,开设编程、3D打印等人工智能课程,VR防溺水课程通过仿真模拟,有效推动安全教育,金工、木工、人工智能书法、智慧沙画、智慧陶艺、智慧烘焙等课程,则让艺术教育在数智技术的赋能下焕发新生……从基础教育到职业教育,从传统文化传承到现代科技探索,大足智慧教育正焕发勃勃生机。

课堂之外,变革同样深刻。

作为“智能研修平台应用领航试点工作区”,大足区将“录播系统”和“智能研修平台”接通,通过录播系统的直播功能,将课堂传入“智能研修平台”,让平台从教师语速、板书逻辑、学生专注度等18项指标,生成精准的“课堂诊断报告”,做到及时反馈,实现课堂教育教学的高质量发展。

“我们从‘经验判断’走向‘数据实证’,让教育评价更加科学精准。借助AI课堂分析技术,近三年全区已有数十名教师获市级及以上赛课一等奖。”重庆市大足区委教育工委书记、区教委主任石朝勇介绍,大足区各学校还结合校本实际开发出多种数字化评价系统,如大足区香国小学基于数据模型,构建“劳动教育质量热力图”,对劳动实践不足、劳动技能薄弱的学生自动推送个性化指导方案;大足区特殊教育学校针对不同特殊学生的学习特点设计个别化教学方案,感统室、智慧康复室的设备能根据学生个体差异制定精准的康复计划,并通过数据监测与分析及时调整训练策略,增强提升康复效果。

变资源流通,用数字之“链”建新“桥梁”

“通过一根网线,一块屏幕,我们偏远乡镇学校的学生也能跟着城里名师了解扎染,感受传统文化的魅力,感受美的熏陶。”大足区一所乡村小学的学生表示,他正在学习的,正是大足田家炳中学美术教师赵希通过“周末名师课堂”录制的《中国民间艺术——非遗扎染》课程。这堂课通过“大足线上教育”平台“名师综合课堂”栏目在电视端传播,让全区学生共享优质资源。

大足田家炳中学美术教师赵希通过“周末名师课堂”录制《中国民间艺术——非遗扎染》课程。

这仅仅是大足区以数字技术促进教育均衡的一个缩影。

“大足线上教育”平台以课堂教学为主阵地、以资源数字化为驱动力,为师生提供一站式、个性化学习空间。该平台创新推出“周末名师课堂”,统筹全区名师打造本土特色资源,实现“一周一辅导”,有效提升学生自主学习能力。同时开设的“名师综合课堂”涵盖国学经典、数理空间等8个栏目,以“菜单式”供给让学生按需选学。

“大足线上教育”平台以课堂教学为主阵地、以资源数字化为驱动力,为师生提供一站式、个性化学习空间。

“目前大足区已建成AI智能录播教室20间、常态录播教室305间,建成大足教育智慧中心,全区100余所中小校300余名教师参与录制各种课程2000余节,300多个教育动态短视频在电视端和‘大足线上教育’微信视频号发布,浏览量突破400万人次,全区13万余名学生共享智慧教育资源。”大足区教委相关负责人介绍,同时,创新推出“专递课堂”模式,借助常态化录播室,实现50所乡村学校与城区学校互联互通,有效缓解城乡师资和教育资源不均现状。

这组数据背后,是大足区用数字之“链”搭建新“桥梁”,促进教育均衡的坚定决心。

“一堂美术课,能让5所村小的孩子同时受益。”大足区龙水镇第二小学党支部书记、校长龚利钢表示,在“专递课堂”模式下,龙水二小与偏远乡镇学校共享优质师资,有效缓解了城乡师资不均的现状。而“名校网络课堂”则将优质学校课堂实录传至电视端,进一步扩大优质教育资源的覆盖面。

此外,大足区还依托智能研修平台,建立区本研修资源库,现已汇聚304份教学视频、2251份课件、881份教案,形成“共建共享、动态更新”的资源生态链,真正实现城乡教师共享“一朵云”、同上一堂课。

变成长路径,以数智之“火”淬“数智新师”

“在数字化教学‘未来课堂’的协助下,这堂课很精彩。”重庆市双桥中学高一学生在听完生物教师刘美的《减数分裂》课程后如此评价。在数智技术的帮助下,刘美通过“及时反馈”“摇号”“抢答”“定时作业”等功能,在课堂中全程把握学情,将抽象的生物学概念讲得生动易懂,让学生真正实现了知识的入脑入心。

双桥中学的“未来课堂”即学校为教师们提供的“云课堂”平台,它向师生提供数字化环境下的教学内容、工具及服务,在学习过程中的“教、学、练、测、评”环节,通过对应用数据的分析、反馈,促进教师数字技能提升。

重庆市双桥中学校长李川长介绍,近年来,学校正致力于打造数字化转型赋能教师发展的“新引擎”,其中在教师教学的“云端阵地”方面,便进行了有意义且富有成效的探索。从2014年引进慕课,到2020年打造“未来课堂”,再到2021年使用“大足教育线上平台”,逐步构建起坚实的“云端”阵地,为教师数字能力提升提供了有力支撑。

数智技术深刻重塑教育生态,大足区各学校深谙:培养既懂教育又懂技术的“数智新师”,已成为推动教育高质量发展的关键所在,不少学校形成了自己的创新举措与特色经验。

重庆市大足中学对教师进行数字赋能教学应用培训。

大足城南教育集团建立数据中心,通过深入分析伴随式采集的教学教研过程数据,促进教学模式改革,目前,教师校本课件量已达31万份;大足中学开通云校智慧教育“数字驾驶舱”账号,让教师观摩优质教学视频进行自主学习和模拟演练,搭建“智库资源”“校本资源库”,构建“时间胶囊”教师培养计划,走出了一条“接地气”的强师之路……

为充分发挥区域统筹优势,扩大数字化研修的示范效应,大足区层面构建起三级研修网络,创新构建“双轮驱动·五环思维”研修模式,以“自主研修+精准教研”为双轮,以“问题诊断、研课磨课、实践反思、成果凝练、辐射引领”为五环,分层培育教师队伍。

“新入职教师聚焦‘平台操作与基础课例设计’,骨干教师深耕‘跨学科融合与AI评课’,学科带头人引领‘教研模式创新与成果辐射’。”大足区教委相关负责人表示,大足区深化“人工智能+学科教研”融合,培育“数字名师”“AI教研员”,三年来,100余名“种子教师”和市、区级51个名师工作室带动了全区3000余名教师参与研修,形成“以点带面、全域共进”的良好态势。

变育人思维,以石刻之“魂”育时代新人

“孩子们对石刻文化的印象不再停留于‘冰冷的石像’,而是‘有温度的文化’。”站在学校的“大足石刻少年会客厅”里,大足区龙岗第一小学党总支书记陈茵介绍。

大足石刻·少年国际文化会客厅“神奇的光和影”课程。

在这里,孩子们可以通过VR仿真模拟,沉浸式观摩“百变千手观音”,体验大足石像贴膜、修补、贴金箔等“一条龙”文物修复教学;可以AI对话“梦幻圆觉”千年石像,面对面聆听“可说可动”的卡通“圆觉”带来的知识科普,还可以一键扫码拓印体验空间的二维码,亲手体验一把拓印技术,在实践中传承石刻艺术。

“扎根本土办学校,文化的根脉不能丢。”陈茵表示,自2019年起,学校便着手以“本土文化”为脉,以“数智技术”为抓手,致力打造学校“数智文化新场域”,以此促进数字校园建设,培养科学创新人才。

为了将这样的创新实践在区域内“全面开花”,大足区以“石刻+数字+思政”融合模式,构建覆盖全学段、全场景的大思政教育体系。

大足区宝顶镇实验小学学生沉浸式学习大足石刻文化。

以大足石刻文化为精神内核,大足区打造出全国首个文教旅融合AI大模型——“石魂少年AI大模型”。这个由清华大学技术团队与大足区教委联合开发的AI模型,形成62亿训练参数,100万字石刻文化知识,初步构建了“大思政教育模型”“石魂数字管理模型”等5个大模型,在此基础上整合绘画、音乐、语音、动画、视频等一整套数字化工具,推出石刻文化进校园的“石魂少年”微信小程序,将千年石刻文化所蕴含的“慈、善、孝、义、廉”精神与时代课题相结合。

“石魂少年”小程序汇集全区优质课程,目前,大足区有5200余名教师、7.5万余名学生、7.8万余名家长在小程序上完成了注册,已累计开展5000余次数字思政实践活动,围绕道德与法治、语文、科学等学科主题,创作出绘画、音乐、多语言讲解等6万余个数字化成果。

石朝勇表示,全区已初步形成“云端一体化、交互智能化、虚实融合化”的智慧教育生态,超8000名学生在数字思政场域开展跨学科实践。

从课堂到课外,从城区到乡村,从教师到学生,大足区正以“四变”书写“新篇”。在这片浸润着千年石刻文化的土地上,一幅数智教育的新图景正徐徐展开,不断向着“精美的石刻会说话,大足的教育暖万家”目标稳步前行。