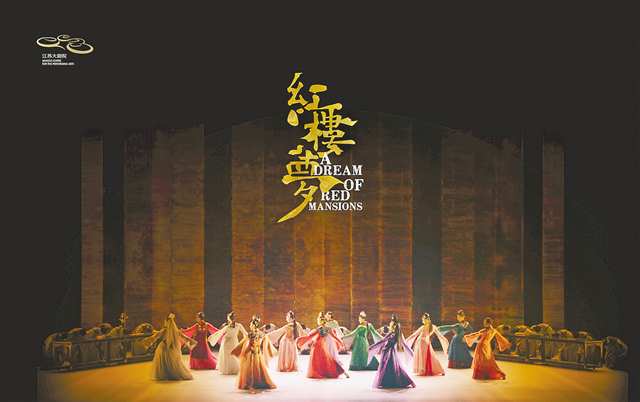

民族舞剧《红楼梦》往期剧照。(出品方供图)

10月13日晚,渝中区魁星楼10楼,重庆市歌舞团排练厅灯火通明。江苏大剧院原创民族舞剧《红楼梦》的演员们刚抵重庆,便换上练功服投入联排。

作为第十八届文华奖终评剧目,民族舞剧《红楼梦》两年内第三次来渝演出的作品依旧一票难求。2024年7月首次来渝在施光南大剧院演出时,5000余张票3分钟售罄。此次重返施光南大剧院,10月15日、16日两场演出票依旧快速售完。

开票即售罄、场场爆满,被无数人称为“梦中情剧”的民族舞剧《红楼梦》,到底有什么魔力?或许,这场持续到深夜的排练蕴藏着它“引君入梦”的密码。

以青春之眼解构经典

“停一下,这里的甩发力度要再大一点,要让观众看到生命的挣扎。”排练间隙,青年导演李超走上舞台,示范“花葬”一幕的核心动作。青年舞蹈艺术家、青年导演黎星与李超携手担纲民族舞剧《红楼梦》导演,打破了传统改编的固有框架,用年轻化视角和现代舞蹈语汇,为文学经典注入新的艺术生命。

在呈现上,《红楼梦》打破常规的叙事手法,采取传统章回体小说特色,分为“入府”“幻境”“含酸”“省亲”“游园”“葬花”“元宵”“丢玉”“冲喜”“团圆”“花葬”“归彼大荒”十二幕,各自独立又串联成篇,让人在雾里看花般的审美氛围中展现个人命运与家族兴衰的深沉关联。

全剧以宝黛爱情为主线、贾府兴衰为辅线双线并行,这种结构既保留了“元妃省亲”“黛玉葬花”等原著名场面,更创造性地加入“团圆”“花葬”等原创章节。“团圆”用多重空间呈现宝玉对姐妹们的假想相聚,“花葬”则以白花与高背椅构建死亡意象,让十二钗在挣扎的舞姿中完成生命悼亡。

黎星表示:“我们希望通过舞蹈的身体语言,穿透时空,去触碰曹雪芹笔下的那个世界。这是舞蹈的力量,更是《红楼梦》不朽的力量。我们会带着这份敬畏与热爱,全力以赴,希望舞台上的我们不辜负这份期待。”

李超坦言:“此次备战文华奖,唤起了团队最初创作的情怀,本轮打磨更多的是在技术上更加严丝合缝。《红楼梦》至今演出近400场,对人物的准确性和情感的把握,也许已经带入了新的理解,但在文华奖的舞台上,在尊重原作的情况下,我们追求还原最初的想象,再一次把创作初心呈现在观众面前。”

以细节雕琢人物风骨

舞剧无声,却胜过万语千言。

首次随剧组赴渝的青年舞蹈家罗昱文,演绎着“贾宝玉”的痴与真。虽初到山城,他却能感受到这片土地对《红楼梦》的热望,“我要让观众从我的舞姿里,看见那个既活在繁华里、又醒在虚妄中的宝玉。”

“巧姐”,贾府兴衰的见证者。得知剧目进入了文华奖终评,江苏大剧院舞剧团主要演员、“巧姐”扮演者王昱薇说:“我刚跳时,会想着怎么演得像小孩,如今一次次的经验累积,角色仿佛已经融入身体里。”

江苏大剧院舞剧团首席演员、民族舞剧《红楼梦》排练指导宋玉龙在剧中饰演的“刘姥姥”,是喜剧外壳下的悲剧底色。进大观园时,他弯着腰,眼神却透着真诚,贾府败落时,步伐沉了,却始终保留着人性的温度,“4年近400场演出,从陌生到熟稔,希望能精准诠释这个不可或缺的老者角色。”

百场如一,这是导演黎星、李超对全体演员的要求。每一位演员都在打磨细节,一个转身、一次凝眸,都须精准传神。14日晚抵渝的江苏大剧院总经理、该剧出品人廖屹说得恳切:“站在文华奖的舞台上,我们想呈现的不只是一部舞剧,更是传统文化在现代社会里‘活’过来的样子——这才是对经典最好的致敬。”

以共情连接古今时空

梦中红楼,何以让人醉心于它?

裴裴,这位追随剧组走过江苏、上海、成都等地,看过近20场《红楼梦》的年轻教师道出了许多观众的心声:“最初知晓这部剧,是因为有喜欢的舞者演绎重要角色,看了演出后,才发觉在演员之外,这部剧的每一幕都满足了我对原著的想象,演员们跳的就是我心里的红楼梦。”

因为经常跨城观演,裴裴结识了许多志同道合的朋友,大家会相约看剧、交流,也有一些剧迷自制周边赠予同好。剧迷们谈论着各自发现的细节,拍摄演员真情流露的谢幕场景,也在无形中帮助剧目更广泛地宣传。

重庆施光南大剧院负责人王笛告诉记者,根据剧院后台的不完全统计,《红楼梦》跨城观演的比例较高,大约占到30%至40%,观众又以18岁至40岁的女性群体居多,“用当代年轻人喜闻乐见的方式编排经典名作、知名演员的带动效应、舞蹈表现手法的创新以及谢幕视频的出圈,都是《红楼梦》得以火爆的重要因素。”

此外,舞剧与咖啡茶酒、珠宝首饰的联名创作,不只是“延伸喜爱”的传播巧思,更是让传统文化从“剧场的仪式感”走进“生活的烟火气”的深刻实践。捧在手里,戴在颈上,《红楼梦》成为年轻人触手可及的审美符号、可随身携带的文化认同。

10月15日晚,这场跨越300年的文化对话,将继续在重庆的秋夜里延续着生命力。民族舞剧《红楼梦》的成功密码,也许正是在于它让古典与现代相遇,让经典在当代“活”了过来,成为推动文化传承,唤醒民族审美自信的鲜活载体。