重庆中国三峡博物馆馆藏的东汉灰陶击鼓说书俑。 受访单位供图

重庆中国三峡博物馆里,一尊东汉击鼓说书俑跨越近两千年时光,依然笑容可掬。当它在动画电影《三国的星空第一部》中“活”过来,与画像砖上的劳动场景一起再现汉代风华时,历史与现代完成了一场跨越时空的对话。

10月5日,《三国的星空第一部》持续热映,不少观众发现,电影里的许多细节都能在重庆中国三峡博物馆里找到原型。

记者探访博物馆时,恰逢一群学生在东汉灰陶击鼓说唱俑前驻足。一位小男孩模仿着陶俑的姿势,眯眼咧嘴,引得同伴笑声不止。博物馆工作人员会心一笑:“这尊说唱俑正在新上映的《三国的星空第一部》里‘表演’呢。”

博物馆里的击鼓说书俑在动画里“活”了

动画电影以独特的水墨风格呈现三国故事,聚焦曹操早期经历。

影片中,一对东汉时的“说唱兄弟”,在繁华的洛阳街头载歌载舞。

重庆中国三峡博物馆的东汉灰陶击鼓说书俑正是这类文物的典型代表。它以泥质灰陶制成,左手环抱圆鼓,右手食指伸出作势欲击。

陶俑张嘴嬉笑,眯缝双眼,表情俏皮,仿佛正表演到精彩处。

据三峡博物馆相关负责人介绍,击鼓说书陶俑造型源于汉代民间艺人“俳优”,多为相貌滑稽的侏儒艺人作谐戏表演。《汉书》中早有“俳优侏儒之笑,不乏于前”的记载。

目前,中国出土的说书俑大部分集中在四川、重庆等地,展示了东汉时期巴蜀地区艺术活动的繁荣。

据统计,三峡博物馆收藏有数百件东汉年间的陶俑,它们有一个共同特点——全部笑容可掬,反映出当时巴蜀地区人们生活幸福、心胸豁达。

电影复活千年前东汉画砖上的场面

《三国的星空第一部》中,汉代社会生活场景的还原同样令人惊叹。而重庆中国三峡博物馆的汉代画像砖,正是这些场景的真实原型。

在博物馆展厅内,几块斑驳的汉代画像砖前,驻足着不少游客。砖石上,古人制盐、弋射、耕作的场景栩栩如生,跨越两千年时空,诉说着巴蜀大地上生生不息的劳动精神。

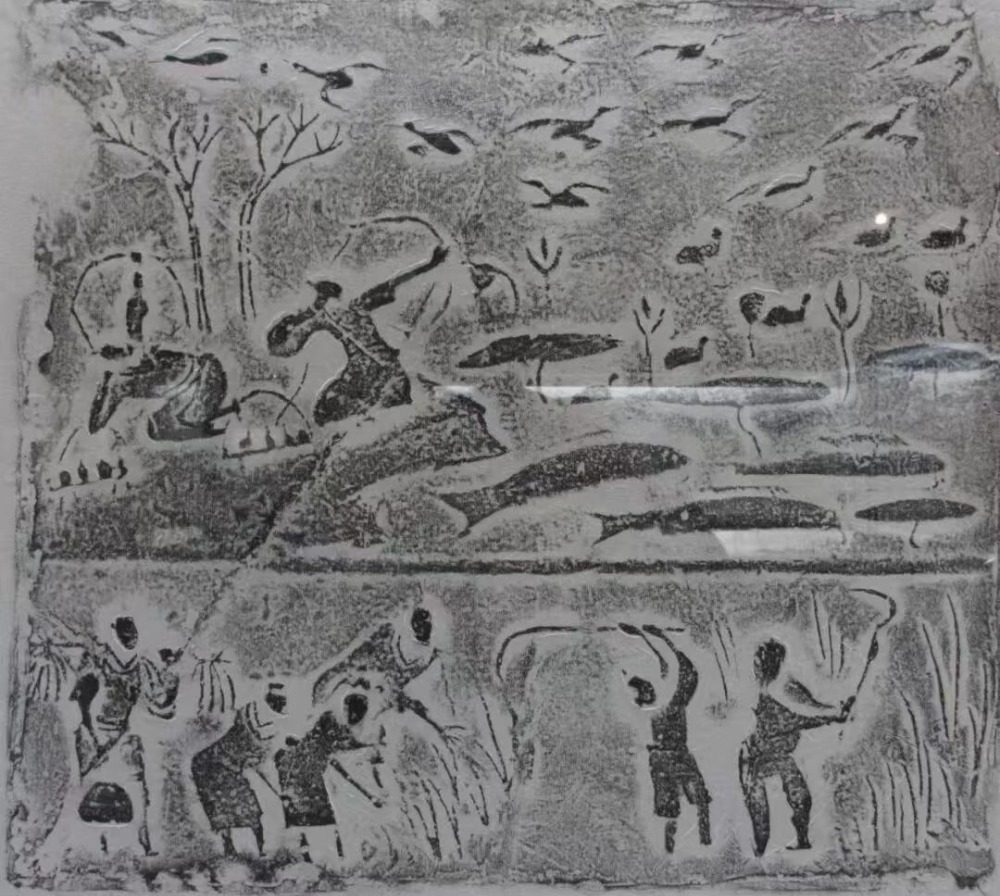

重庆中国三峡博物馆馆藏的东汉画像砖拓片。 受访单位供图

一块“盐场画像砖”定格了汉代巴蜀地区的制盐盛景。盐井旁,四层高的木架矗立,工人利用滑轮与缆绳协作汲卤;竹枧蜿蜒引水,卤水经灶火熬煮,最终凝结成晶莹的盐粒。

重庆中国三峡博物馆相关负责人介绍,据《华阳国志》记载,巴蜀地区“家有盐泉之井”,至汉代已形成规模化盐业生产。

这种“井火煮盐”的工艺,被英国学者李约瑟誉为“中国古代机械工程的典范”。

另一块“弋射收获画像砖”则描绘了更加丰富的生活场景。画像砖上半部,猎人张弓射雁,莲池中鱼鸭嬉游;下半部,农人挥镰割稻,挑担送饭者穿梭田间。

一动一静之间,渔猎与农耕文明交融,勾勒出古代巴蜀“水旱从人,不知饥馑”的丰饶图景。

博物馆里的汉代陶狗也成了银幕萌宠

在《三国的星空第一部》中,一只机灵可爱的小狗形象收获了不少观众的喜爱。鲜为人知的是,这只小狗同样有着真实的文物原型——东汉灰陶狗。

在重庆中国三峡博物馆的展厅内,一只东汉灰陶狗静静地伫立在展柜中。它体形匀称,双耳直立,尾巴卷曲,神情警觉中透着温顺,仿佛随时准备听从主人的召唤。

陶狗的制作工艺精湛,工匠用简洁的线条勾勒出狗矫健的体态,栩栩如生的造型令人惊叹。

在汉代,陶狗是常见的随葬明器,它们被寄予着守护墓主人、驱邪避凶的美好愿望。

重庆中国三峡博物馆馆藏的东汉灰陶狗。 受访单位供图

电影创作团队将这只沉睡千年的陶狗“唤醒”,赋予它鲜明的个性与灵动的姿态,让现代观众得以一睹汉代犬只的风采。

陶狗在影片中不仅是逗趣的配角,更成为连接古今情感的纽带。当它在银幕上奔跑、嬉戏,观众仿佛穿越时空,看见了汉代人家中忠诚的伙伴。

“看到电影里的小狗,再到博物馆寻找它的前世,这种体验很奇妙。”一位带着孩子参观的家长表示,“孩子通过电影对文物产生了浓厚兴趣,这比单纯的说教更有意义。”

在电影的一个温馨场景中,这只陶狗复活后与孩童嬉戏玩耍,其乐融融的画面正是汉代家庭生活的一个生动切片。

动画电影《三国的星空第一部》如同一座桥梁,连接起古今两个艺术世界。影片中,那些曾静默千年的陶俑、画像砖和陶狗,如今以动态形式重现银幕。

走出博物馆,再看电影中那些活起来的文物形象,观众不仅领略了技艺的精妙,更读懂了一种穿越时空的文化精神。那些来自东汉的笑语、劳作的身影乃至忠实的动物伙伴,都在诉说着生生不息的中华文明故事。