为深度挖掘荣昌安陶文化内涵,助力非遗传承与乡村振兴战略实施,近日,重庆城市职业学院文旅康养学院15名师生奔赴重庆荣昌安陶小镇,开展了一系列内容丰富、形式多样的实践活动。

从调研安陶小镇发展到研学非遗技艺,从走进社区播撒文化种子到创作宣传作品推广非遗小镇,青年学子们用青春力量为千年陶韵注入新活力,让古老陶艺在新时代焕发勃勃生机。

重庆城市职业学院文旅康养学院学生深度调研荣昌安陶小镇,全面梳理安陶小镇发展现状。

深度调研,全面梳理安陶发展脉络

调研活动开始,团队兵分多路,通过问卷调查与访谈相结合的方式,系统梳理安陶小镇发展现状。聚焦“安陶小镇认知渠道、陶艺体验感受及产业发展期待”等问题,面向游客与居民发放问卷;针对陶艺传承人、青年创业者、政府文旅部门人员开展分层访谈,与传承人探讨技艺传承困境与创新融合之道,听创业者分享荣昌陶发展新思路,向政府人员了解政策支持与规划蓝图。

“多维度的调研不仅获取了安陶产业发展的第一手资料,更让学子们直观感受到传统文化传承与产业发展的紧密关联,为后续活动开展奠定了坚实基础。”一名带队老师表示。

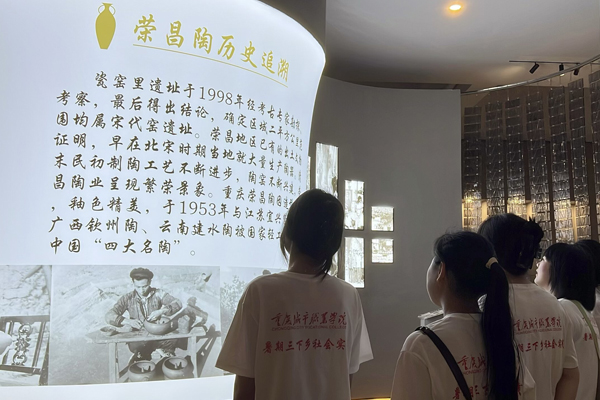

学生了解荣昌陶的发展历史。

沉浸研学,深入探寻荣昌陶非遗技艺魅力

实践活动中,团队以“沉浸式研学模式”,聚焦荣昌陶非遗技艺深度学习。团队成员拜访了荣昌陶非遗传承人、重庆市工艺美术大师刘吉芬。在交流中,刘吉芬生动讲述了荣昌陶从揉泥、拉坯到烧制的繁复工艺,分享了自己坚守传承之路的初心,以及将实用陶具与艺术设计相融合的创新实践——革新传统泡菜坛形制,让实用与艺术完美结合,其对传统技艺的执着与突破精神深深触动在场学子。

同学们深入了解荣昌陶从揉泥、拉坯到烧制的繁复工艺。

随后,学生们走进荣昌陶博物馆,馆内珍藏的汉代陶灯与陶俑,展现了早期较为成熟的制陶技艺。“唐宋时期,依托贯通川渝的古驿道,荣昌崛起为区域制陶中心,规模化生产初具雏形……”同学们在讲解员的详细解说下,深入了解荣昌陶的发展历史,真切感受到荣昌陶“红如枣、薄如纸、亮如镜、声如磬”的独特工艺魅力,为传承非遗奠定了扎实的认知基础。

学生走进荣昌陶博物馆参观。

社区宣讲,播撒荣昌陶非遗传承的星星火种

从荣昌陶以独特红泥为原料的特性,到刻花、朱砂釉等工艺的精妙;从普通陶具的实用价值,到刘吉芬大师革新传统泡菜坛形制的匠心故事……学生们带着满满的收获走进荣昌区安富街道兴发社区,为当地少年儿童带来一场别开生面的荣昌陶文化宣讲。团队创新采用“PPT可视化展示+非遗故事叙事”的形式,以生动的讲解让孩子们沉浸在“把生活变成艺术”的奇妙世界中。

“希望你们像守护珍贝一样守护这些老手艺。”团队成员的呼吁,坚定了孩子们传承非遗文化的决心。兴发社区负责人感慨道:“这场活动让非遗文化以鲜活方式融入乡村教育,既激发了孩子们的家乡自豪感,更播下了传承的种子。”

学生制作PPT,向当地孩子介绍荣昌安陶小镇的发展特色。

创作推广,编写导游词、拍摄视频助力小镇旅游

此外,师生还将目光投向安陶小镇的旅游推广,助力当地旅游发展,让更多人了解安陶小镇。他们根据安陶小镇的景点特色及其深厚的历史文化底蕴,精心编写导游词并拍摄旅游宣传视频。

编写导游词时,学生秉持严谨态度,以小镇入口处、古驿道、陶宝古街、平筠别墅、“誓死抗日”墙、火神庙等景点为核心,在查阅详实资料的基础上,走访当地老人和商户,深入挖掘各景点的历史渊源、文化内涵及独特亮点,力求用兼具专业性与感染性的文字精准呈现其风貌。

基于导游词内容,学生们又化身全能选手投入宣传视频制作,全程参与前期脚本策划、实地拍摄及后期剪辑、配文、配乐等工作,最终呈现的视频既具视觉冲击力,又充分传递出安陶小镇的文化韵味。这些导游词和宣传视频,将成为安陶小镇对外展示的重要窗口,吸引更多游客走进小镇,感受千年陶文化的魅力。

重庆城市职业学院文旅康养学院相关负责老师表示,此次暑期“三下乡”社会实践活动,通过调研、研学、宣讲、推广的有机衔接,构建起“认知—理解—传播—推广”于一体的非遗传承与乡村振兴助力闭环。接下来,学院将持续梳理实践成果,将调研所得转化为切实可行的建议,将优秀的导游词和宣传视频推广出去,为安陶小镇的文化传承和旅游发展提供青年智慧。