纸从何而来?纸有哪些形态?一张纸能有多少可能?

在重庆市暨华中学校,纸不仅仅是书写的载体,更是艺术的起点、情感的寄托和创意的舞台。复刻碧津塔的立体纸雕跃动着非遗匠心,废旧报纸重组的环保装置传递着生态哲思,万人共创的《太湖石》凝聚着美美与共的育人智慧……暨华中学以重庆市高中美术课程创新基地为载体,以“融美纸艺工作坊”为支点,撬动传统文化传承、跨学科融合与美育创新的三重变革,让一张纸“卷”出了立体化美育新生态。

近年来,渝北区全面实施学校美育浸润计划,暨华中学以“融美纸艺”为特色“名片”,打造“融美纸艺工作坊”,纸艺课程不仅获全国艺术展演一等奖、“迎冬奥·书画小使者”评选一等奖、第三届全国少儿艺术展金奖等300余项国内外奖项,35位学生作品入展日本国际纸艺画交流展,更通过校本课程开发、社区辐射和数字化共享,让美育从课堂走向生活,真正实现“人人可创作,处处有艺术”的教育愿景。

在这里,纸艺不再是简单的手工,而是学生思维跃动、文化传承与时代创新的生动缩影。

融美纸艺工作坊展示了各种各样、形态万千的纸张。

纸生万象

在工作坊洞见“融合”育人智慧

麻、树皮、报纸、旧书、瓦楞纸,树叶、花、草、泥土、铜丝……走进暨华中学的融美纸艺工作坊,各式各样的材料被学生巧妙地融合进纸张艺术品的创作中,不仅增加了纸张的质感和色彩,还赋予了纸张独特的纹理和视觉效果。许多原本被视作废弃物的物品,在纸张的“有容乃大”中焕发出新的生机。纸艺花卉、手工造纸作品、纸雕塑、纸艺画、纸艺装置等在工作坊陈列着,颇有“一纸生万象”的味道。

学生在课堂上体验造纸技艺。

这些突破常规的纸艺作品是怎样诞生的?从材料融合到思维突破,学生的创造力是如何被激发的?在这些惊艳的视觉呈现背后,又藏着怎样的教育智慧?

“学校美育追求自然美、生活美、艺术美、精神美的全面融合与提升,纸艺坊打造出《纸的阅读》《纸的体验》《纸的工艺》《纸的创造》4册校本课程,构建了包括理论认知、实践操作和创新创造‘三维一体’创新实践课程,让学生了解纸的文化,体验造纸过程,探寻纸艺的无限可能。”暨华中学美术教师、融美纸艺工作坊指导老师樊青山介绍,校本课程强调跨学科融合,学校成立了纸艺课程研发团队和教学团队,涵盖美术、语文、历史、科学等多个学科教师,形成“大观念、大单元”的知识体系。

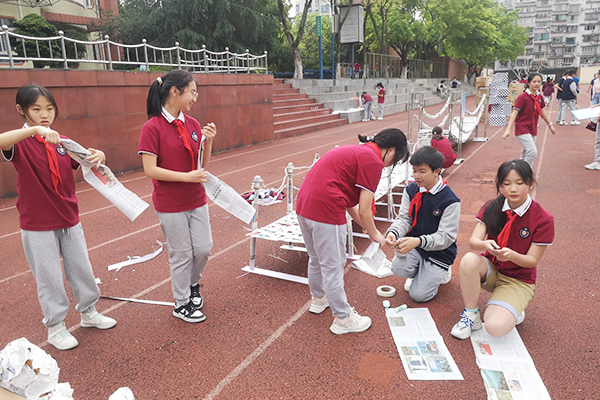

以纸为核心,工作坊开发出6大板块、23门纸艺相关课程,涵盖基础知识到新时代纸艺艺术的全方位教学。在基础课程中融入历史、地理等学科,开启文化溯源之旅,讲透纸艺的“前世今生”,探寻民族技艺的“根”与“魂”,树立文化自信;体验古人智慧又紧跟时代脉搏,配备手工捣浆石臼、电动打浆机、手工抄纸槽等设备,让学生亲手造一张纸;通过撕、剪、贴、叠加、加画等造型手法,创作出富有个性、创造性的平面纸贴画作品;立足STEAM教育理念,在拓展实践中开设《纸艺与数学建模》《非遗纸艺数字化设计》,设立“重庆火锅”“桥梁”等主题,让学生通过切割、折叠、插接、编织等造型方法,塑造出形态各异、富有表现力的立体纸艺作品,发扬新时代工匠精神。

师生作品立体纸雕《碧津塔》,蕴藏了无限的非遗匠心。

第八届全国中小学生艺术展演活动上,集声光于一体、高近3米的纸艺作品《碧津塔》吸引众多参观者的目光。“这是2021年学校艺术节时,师生将学校附近碧津公园的碧津塔用立体纸艺进行缩小复刻创作的作品。”参与创作的学生魏泽林介绍,他们通过现场观察,画出结构图,再进行转化、计算,画出施工图,选用纸管、瓦楞纸、纸板等材料,历时月余完成。

“基于问题、观念为本、真实情境”——暨华中学深谙此美育观念,以纸为基,着重引导学生主动思考,勤于动手,敢于实践。依托项目式学习,在查找资料、动手实践、感悟创新的过程中,分析解决纸的材质、造型、结构等问题,设计创造出《龙腾盛世》《生生不息》《飞檐翘角塔》等立体纸艺作品以及纸家具、纸建筑,实现“做中学、创中学”,真正培养学生解决问题的综合能力,做到学以致用。

纸纳心绪

于实践中传递“情智”人文温度

如果说项目式创作让学生在实践中锤炼了技艺与思维,那么暨华中学在“以美培元”的道路上还向前再迈了一步——每件作品不仅有学生“术”的精度,也应蕴含着学生“思”的温度。

在暨华中学每年开展的纸艺创想作品展上,“向前再迈的一步”有着更可感可触摸的体现。

高2019级学生樊雨欣作品《重庆小面》,栩栩如生。

在2023年暨华中学纸艺创想作品展上,近30组学生作品吸引了校园师生以及泰国教育部来访嘉宾。《我的童年》《反思才能进步》《“三星堆”考古》《泸定桥》等作品均由各班学生全体参与、分工完成,个性化的展示出学生对于学校生活、童年生活、历史事件、社会现象等方面的心理体悟与思考。

初2025届6班的学生结合校园生活创作出《反思才能进步》,整个艺术装置形为三朵破土而出的花朵,长宽均为1.5米。“土壤”由“反思纸”层层堆叠,“花朵”由奖状折叠插接而成,寓意为学生在反思中不断进步;13班的学生则从历史文化和红色文化中找寻灵感创作《泸定桥》,以纸为材料,通过卷、折、黏结的方法,复制出一座小型的泸定桥;初2024届3班的作品《水的重生》聚焦绿色环保,学生用300余个废旧矿泉水瓶和若干废旧报纸制作出超大“水龙头”,提醒人人要树立环保理念,节约用水、顺应自然……

“美育并不是一门具体课程,而是教育的一项基本育人目标。”樊青山老师表示,在纸艺实践中,学校不仅注重作品造型的美观和技巧的精湛,更加鼓励学生们在创作过程中结合生活,融入自己的情感和思考,使作品具有思想性的文化特征,传达出对世界的理解和感悟,以此也增强学生的自信心和表达能力。

在暨华中学,纸艺除了作为一种艺术形式,还被当做一种疗愈工具用于学生心理健康教育。学校通过纸艺艺术节、迎新晚会、成立融美纸艺社团、开展纸艺竞赛与展览、开发“纸艺疗愈工作坊”等搭建多元化平台,将指尖艺术作为情感表达的载体,让学生在创作过程中放松心情、释放压力、调节情绪。

纸以载道

在众生处激活“共生”美育能量

第八届全国中小学生艺术展演活动上,暨华中学师生共创作品《太湖石》也亮相展出,这件互动性作品以木架为骨头,用草绳、报纸填充内部,表层用宣纸裱糊。

“以‘纸情石意,共创美好’为主题,我们邀请每一位参观者在宣纸上书写关于‘美’的词汇,每一个字迹都成为《太湖石》作品中的一部分”樊青山老师介绍,他期望更多的人都能参与到艺术创作中来,从“旁观者”转变为“创作者”,共同构筑起一个美好的世界。

在融美纸艺工作坊的门口,一件名为《万千生长》的共创纸艺装置引人瞩目。每位来访者都可以通过裁剪、卷曲将纸张制作成独一无二的“绿苗”插入装置基座中,随着参与者的持续加入,零星的“绿芽”在装置中蔓延“生长”,就形成了立体的“纸艺原野”,展示了教育的深刻哲理。

每一位学生都是艺术的创作者。

通过这些交互式创作,暨华中学的美育理念也得以具象呈现:艺术不应该是“空中楼阁”,而应是人人都能尝试、参与的生活日常。各色各样的纸张便成为大众接触艺术的桥梁。

基于这样的美育理念,学校将《融美纸艺》校本课程在全校普及,要求每一位学生可以造一张纸、画一幅画、写一篇字、做一件手工作品。更拓展美育的边界,以更广阔的视野创新构建育人场景,投入150万元建设纸艺馆等十余处美育空间;发挥基地的辐射作用,联合社区举办“纸艺文化节”,践行“社会大美育”理念,让学生作品走进公共空间,推动中华纸艺文化的广泛传播;建立“纸艺创客社区”线上社群,鼓励分享创作,形成学习共同体;依托人机交互性教学与数字化平台,开发了包含500余份教材、教案、课件和视频资料的云上美术馆和纸艺云课程,截至目前,累计访问量超过10万次……

这些看似普通的参与,正一点点打破“艺术属于专业人士”的固有印象——当一张纸从课堂传到街头,再传到千家万户,创作就变成了人人都能尝试的生活日常。

融美纸艺工作坊接待来访俄罗斯代表团。

作为渝北区纸艺联盟校,暨华中学学生在国际交流、国家级、市区级比赛中屡获佳绩,共获得奖项300余项。其中,教育部人文交流中心奖项33项,市级奖项50余项,此外,还有50余名学生考入专业美术院校深造。这股创新浪潮正涌向更广阔的天地——纸艺课程的成功经验和教学模式被推广到其他学科和课程中,基地与国内外10余所学校建立了合作关系。近四年来,共接待国内外来访团体30余个,举办展览和讲座活动20余次,进一步提升了学校的文化影响力。

一串串与纸间艺术有关的成果数据,见证了暨华中学美育生态“蔚然成林”。

从单科教学转向全科融合,从技能传授进阶为素养培育,从校园课堂延伸到社会生活……当纸张在新时代教育图景中舒展,暨华中学正以纸“卷”出立体化美育生态,持续推动新时代学校美育变革向纵深发展。

编者手记

暨华模式为新时代学校美育提供了生动范本——当指尖艺术连接起文化根脉与未来想象,美育便不再是锦上添花,而是立德树人的必由之路。随着更多“纸艺+”课程体系的孵化,这张“重庆美育名片”正书写着更瑰丽的篇章。